稲を守る昆虫

【種まきから80日目頃】 種まきから80日が経つと、稲も60cm近くまで伸びてきます。この頃になると、

気をつけたいのが、稲を食べに来る害虫です。田んぼにはさまざまな虫が生息しますが、害虫もいれば害虫を退治してくれる益虫もいます。

一番怖いのは「ウンカ」

ウンカは、稲の葉や茎から汁を吸って枯らしてしまう、田んぼの害虫のナンバーワンです。繁殖力が強く、

田んぼの一部に穴を開けたように稲を枯らしたり、ひどい時には田んぼを全滅させたりすることもある恐ろしい害虫です。

ウンカは冬を越すことができないので、一旦いなくなりますが、アジア大陸で冬を越したウンカが、毎年6~7月に、

梅雨前線の気流に乗って飛んできます。セミを小さくしたような形をしていて、体長は4~6mmくらいです。

ウンカには、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、トビイロウンカの3種類がいます。

カメムシもウンカと同じく、稲の葉や茎から汁を吸います。

写真右の茶色に変色している部分がカメムシの被害のあとです。穂になる肝心のところが枯れており、

もう穂は出ません。

畦(あぜ)道にハーブを植えてカメムシが好むイネ科雑草を減らしたり、

稲に木酢液(もくさくえき)を散布したりするなど、防除の工夫も進んでいます。

イナゴも稲の葉や茎をかじります。

他にもメイチュウ、ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイなどの害虫がいます。

害虫を退治してくれる虫たち

田んぼ周辺には、害虫を食べる昆虫も生息しています。

クモやトンボは害虫を食べてくれるので、お米作りの味方です。

水上や水中では、アメンボやゲンゴロウがパトロールと害虫退治を担当してくれています。 クボタ(田んぼの管理より)

中干し

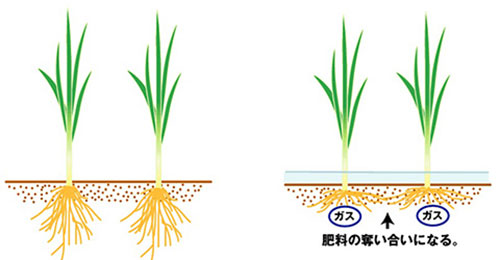

出穂(しゅっすい)40日前頃から水を抜いて、田んぼを飽水状態にします。飽水状態にするには、次のような目的・効果があります。

1.根に酸素を供給し、根腐れを防止し、伸長を促進します。

2.土中の有害ガス(硫化水素、メタンガスなど)を抜くことができます。

中干しとは、地表には水がないものの土には充分に水が含まれている状態。ヨウカン状で、足跡に少し水が溜まる程度です。

地表から水が無くなると有害ガスが抜け、根には酸素が補給されて、根は地中深く伸びていきます。有害ガスがあると、

根が横方向に伸び、株と株の間で肥料の奪い合いが始まります。これにより、地表部分の肥料が無くなり、肥料切れを起こす原因になります。

中干しは稲刈りの前の落水まで維持します。 水の管理は、稲作の半分を占めるほど大切な作業であるという意味で、

昔から「水見半作(みずみはんさく)」と言われています。

溝切り

溝切りが始まりました。「中干し」と同時にします。

10本間隔で溝を切り、素早く水を走らせます。今日は、「羽二重もち」田んぼです。

羽化

早朝、アイガモの餌やりが日課。

隣の田んぼは「アキアカネ」の羽化が始まり、農道を走ると、羽化した「アキアカネ」一斉に飛び立ちます。

稲に止まり、羽を乾かしてます。この時期、毎日田んぼに来るのが楽しみです。

トンボ

谷間の田んぼ。

毎年、全身真っ赤な「ショウジョウトンボ」や「シオカラトンボ」が餌となるカメムシが発生する時期に出てきます。

「ショウジョウトンボ」は遠くなのでピントがボケてしまっていますが、「シオカラトンボ」は近くなのできれいに撮れました。

これも益虫なので、大切にしたいものです。

亀

田んぼに亀が侵入しています。網ですくい取り観察。

「ニホンイシガメ」日本固有種でした。この時期、田んぼに出没するのは畔や畑で産卵するようです。

雑食性で魚や水生昆虫、水草などを食べるので、田んぼの益動物なので早々、田んぼにリリースしました。

変態

中干し延長で、水田にカエルが産卵、孵化し、オタマジャクシから、変態の時期に入りました。

アマガエル、トノサマガエル、ツチガエル、アカガエルなどです。これらは、コウノトリほかの鳥の餌になります。

梅雨

近畿地方も8日遅れで梅雨に入りました。

小学校以来、長年育てている「柱サボテン」名前不明。

今年も花が咲きました。

色づき始め

トマトもいよいよ色づき始めました。

花芽5段目になると一番芽が色づき始め、完熟まで待ちます。

たじまんまへの出荷は10日後になりそうです。

除草作業

無農薬栽培(有機JAS)田んぼ(30a)の機械除草をしました。

昔、友人にいただいた2条除草カルチでの条間除草(株間はできません)

田んぼ内は、ヒエ、コナギ、オモダカなどたくさん雑草が繁茂してます。

作業が遅すぎた・・・でも一度はしなくてはなりません。

取れない草に泥で覆いかぶさるように浅水作業、足が抜けないキツイ作業です。

3時間余りの作業、疲れました。家に帰ってゆっくりします。

← 作業前 作業後 →

泥で取れない株間の草に覆いかぶさってます