池さんのこだわり

「コウノトリと共に」とコウノトリの餌を増やそうとの思いで、農薬・化学肥料を使用しない合鴨農法(合鴨同時稲作ともいう)を見て29年間続けています。

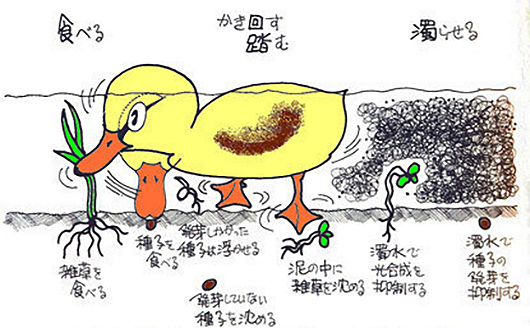

農薬・化学肥料を使用しない田んぼを続けることにより、オタマジャクシ(カエルの子供)、イナゴ、ドジョウ、タニシ、ヤゴ(トンボの子供)などの水生昆虫や、数多くの小動物が帰ってきました。これらが、コウノトリや合鴨の餌になりましす。これらの生きものは毎年合鴨の田んぼに大発生します。田んぼを嬉しそうに泳ぎ回って水生植物、小動物、昆虫類を食べている合鴨たちは、まさに殺虫剤や除草剤の代わりをしてくれています。また田んぼを動き回っている風景を見ていると、時間のたつのを忘れてしまいます。

■アイガモの働き

■池さんの合鴨農法栽培こよみ

| 4月 | 上旬 | 育苗準備 | 種籾の温湯消毒と有機倍土による育苗 |

| 播種 | 育苗期間30日、葉数4.5、播種量35g/箱(みのる) | ||

| 本田作り(施肥) | 基肥は田植と同時施肥 有機アグレット6・6・6(20kg) 40㎏/10a |

||

| 下旬 | 耕起 | 圃場が酸欠になるため、細かく起こさない | |

| 5月 | 上旬 | 代掻き | 雑草を少なくするため圃場を均平にし、2回代掻きをする |

| 中旬 | 田植え | 丈夫な成苗を植える(みのる) 疎植 株間21cm×条間30cm 50株/坪 |

|

| 合鴨ヒナの準備 | 大阪育雛場から1日齢ヒナを購入 15羽/10a 10日間ほどハウスにて飼育 夜間の寒さをしのぐため、電気こたつなどを設置しヒナの体温調節する 「こーい こーい」などと声をかけながら餌を与える |

||

| 下旬 | 電気網(柵)張り | 放し飼いを始める前に、田んぼの周囲に電気網を張り巡らす 休憩兼夜間避難用の小屋を設置 鳥インフルエンザ防止:野鳥の侵入を防ぐために小屋の上、周りに防鳥網を張り巡らす 電気網の周りにキツネ、タヌキなど獣害防止のため、電気柵を2段に張り巡らす。また、トビ、カラス、タカなどの鳥害防止のため水田の上にテグス糸を張る。これらを怠ると、鳥獣被害に遭う アイガモが泳ぎ回れるよう(鳥獣害からまぬかれるよう)深水管理をする |

|

| 放し飼い | 稲の生育や雑草の生え方を見ながら1週間~10日目に放し飼いを始める | ||

| 6月 | 分けつ期 | 合鴨管理 | 給餌:朝又は夕方に餌やりをする 餌はくず米・米ぬか・野菜くず(雑草)などの緑餌を与える |

| 水管理 | 田んぼの表面が出ると雑草が生えるので深水管理をする | ||

| 除草 | 雑草が生えた場合は手で取る 特にヒエは実をつける前に取り除かないとカメムシ被害の拡大となる | ||

| 7月 | 中旬 | アイガモ引き上げ | 出穂前にアイガモを田んぼから引き上げ、3ヶ月間自宅飼育する 餌の種類によって、脂身の色が異なるので緑餌にこだわる |

| 8月 | 幼穂形成期 | 病害虫防除 | イネミズゾウムシ・カメムシ類:出穂20日前に畦畔雑草の草刈りを徹底し田んぼの侵入を避ける イモチ病・もんがれ病:代掻き時に浮遊物を取り除き、窒素成分を少なくする |

中干し 水管理 |

常時湛水管理を行ってきたので、急激な落水は避ける 間断潅水により徐々に排水を図る 高温が続く場合は、夜間に水のかけ流しを行い、地温水温を下げる |

||

| 落水 | 出穂30日後を目安にする 早期落水は登熟を悪くするので避ける |

||

| 9月 | 収穫 | 穂の籾が95%以上黄化したとき(目安:出穂後40~45日後)にコンバインで刈り取る | |

| 乾燥・調整 | 籾水分は、14.5~15%に仕上げる 玄米選別は2L網(目幅1.90mm)で選別し、色選別を行う |

||

| 10月 | 土づくり |

稲わら全量還元 努力の達人(20㎏) 60㎏/10a 有機石灰ランカク(20㎏)100㎏/10a 地元有機完熟堆肥(上田畜産様)1,500㎏/10aを散布する |